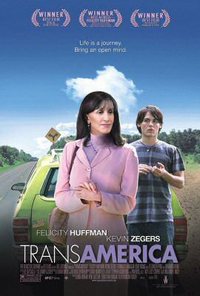

トランスアメリカ

日本でもついに公開になりましたね。「トランスアメリカ」。

これは、“父”と息子のアメリカ横断(トランスアメリカ)の物語と同時に、トランスセクシュアルを取り巻くアメリカ(トランスアメリカ)の現状と希望とを描いた佳作です。

監督のダンカン・タッカーに、この5月、日本公開に先駆けてマンハッタン・グリニッジヴィレッジの老舗カフェ「ラファエラ」でインタビューをしました。その内容をここで公開しますね。映画鑑賞の参考にしてください。

**

●赤ん坊が生まれるって?

DT そうエージェントを通して捜した代理母で。名前は知らされてない。もう38週目でいつ生まれてもおかしくない。生まれたって連絡が来たらすぐにカリフォルニアに飛ぶんだ。

●オープンリー・ゲイだって聞いたけど、赤ん坊って?

DT ゲイっていうか、ぼくはぼくに優しくしてくれる人とだったらだれとでも寝るよ(笑)。区別しないようにしてるのさ。この映画を作っていて学んだことの1つは、残忍性ってのは最近ではどの社会層にも見られるってことで、区別はない。男でも女でも保守派でもリベラルでも、黒人でも白人でも。人種って、アジア人とかヒスパニックのことも最近は話すけど、とにかくいろんな肌の色がある。セクシュアリティとかジェンダーってのも同じ数だけいろんな色があるんだってこと。ジェンダーって、ボートみたいなもんだと思う。ある人たちはボートの中心部に座っていて、真ん中だからあんまりボートも揺れない。でも縁の方にいる人たちにはボートは揺れてるんだ。すごく縁の人はそれで勢いあまってひっくり返って転げ落ちちゃうみたいにね。男も女もゲイとかストレートとか言ってるけど、そんな簡単なものじゃなくて、でも簡単に言っちゃえば僕らはただの性欲いっぱいのアニマルってことだよ。男で20歳だったりしたら、それこそ木の股とだってやれちゃうんだからね(笑)。

●アメリカ人って、すぐにレーベル付けたがるからね。さて、赤ん坊に絡めて、もうすこし「家族」ってものについて話を聞かせて。これからあなたが持つ「家族」は一般に言う伝統的な「家族」とはちょっと違うでしょ?

DT たくさん親しい友だちがいて、彼らが家族を持っていて、あるいはいま付き合ったりしていて、そういうの見てて、このまま一人で待っていてもしょうがないなと思ったんだ。映画が出来上がって去年、マーケティングもとてもうまくいって、最後にはこうやって日本まで買ってくれたわけだしね、日本は最後の買い付け国の1つなんだよ。うれしかったね。で、映画がうまくいった。じゃあ次は何だってことになって。そうか、この映画で借金することもなくなったし、家も買えるし、子守りだって雇えるじゃないの、って気づいたわけ。で、ずっと長いこと自分の子供が欲しかったからね。よーしって。そんで、昨年の8月には代理母の女性が妊娠してくれたというわけ。

●この「トランスアメリカ」の制作自体が、家族を持とうと決心させてくれたというところもある?

DT その2つはいっしょだね。この映画、ずっと何年も作りたかった映画だし。

●ブロークバックマウンテンは7年かかってっていうのは有名だけど、この映画は?

DT 5年かな。で、いまでもまだこうしてインタビューで忙しくしてる(笑)。昨日なんて、カンヌでケヴィン・ジーガーが新人賞をもらったし、まだ続いてるものね。

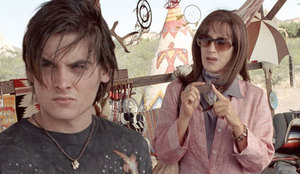

●ケヴィン、よかったね。でも、とてもハンサムなんで、トビー役にはハンサムすぎて最初は採用しないつもりだったんだって?

DT ああ、ほんとに彼は使うつもりじゃなかったんだ。彼はカナダのトロントの出身で、自分でこの役を取るためにリサーチをしてきてね、街に立つ若いハスラー(男娼)たちに話を聞いたりしたらしい。僕もこの役を作るためにいろんな若い連中に話を聞いたりしてたからね。で、リハーサルをやったんだけど、とにかく彼、あきらめないんだ。ダメだったらまた別のやり方を試すみたいな、全力で役作りをしてた。この役を取るという決心はすごいもんだったよ。で、彼に決めたんだ。

●あなた自身も、このニューヨークにある家庭や地元から疎外されたLGBTのための高校、ハーヴィー・ミルク・ハイスクールでリサーチをしたんでしょ?

DT いや、あそこはリサーチじゃなくて、あそこでボランティアで教えたりしてたんだよ。だからLGBTの若い子たちのことはわかる。それにあそこにはハスラーをやってる子がいるわけじゃないしさ。で、リサーチというか取材は別の場所でいろいろしたね。基本的にこれは、社会にミスフィットしてる人間を描いた映画なんだ。むかしジェイムズ・ディーンが「理由なき反抗」でやったのと同じなんだ。あれも社会に合わない、はじかれた若者の話だった。で、ジェイムズ・ディーンの役をもっとボリュームアップして、この「トランスアメリカ」のフェリセティ・ハフマンのブリーの役が、いまの社会の、べつの種類のだけど、ミスフィットということなんだよ。基本的に、このストーリーは、社会に誤解され、疎外されている人間が、いかに大人になるかを探す物語なんだよね。トランスセクシュアリティそのものが、いかに大人の自分に変身するかという問題だから。

●なるほど、そうか。性別適合手術までの話というのは、成長した自分になるための成長譚なんだ。

DT ぼくのいちばん好きな物語は何かというと、「ロード・オブ・ザ・リング(指輪物語)」なんだ。15歳のころに、あの本は7回も読んだ。で、自分の自由にできる予算内で「ロード・オブ・ザ・リング」を作るにはどうしたらいいかって考えたわけだ。そのためにはまず登場人物は、架空の存在じゃなくて実際の人間にしようと。で、それからそいつが探求の旅に出る。で、友だちに出遭い、敵に出遭い、故郷に帰ってきたときには別の人間に成長している。で、主人公は社会にミスフィットの存在で、どこにも自分が帰属していないと考えていて……そうやって組み立てていって、だからブリーとトビーは、どこかサムとフロドに似てるでしょ? ブリーはサムのように捨てにいく宝物を携えながら旅をしている。

●ははあ、すごいなあ。で、トビーがブリーにセックスを提供しようとする場面も出てくるわけか。サムとフロドの2人の関係が、逆にトランスアメリカでは明示的にそこにかぶってくるね。面白いなあ。

DT トビーはセックスでしか他人と関われないからね。それ以外に方法を知らないんだ。

●あのシーンはどういうふうに演技指導したの?

DT ケヴィンにはとにかくシンプルに演じるようにって言った。「マイ・プライヴェート・アイダホ」で、リヴァー・フィニックスがキアヌに「I really love you, man」って言うシーンがあるだろ? あんなふうに、飾りのない、朴訥で裏のない正直な、まんまの感じで演じてくれっていったんだ。で、それがあのブリーに背を向けながら「It's like...I see you(見えるよ、本当のあんたが)」って言うシーンになった。

●あれはほんとうに胸がつぶれるシーンだった。

DT そう、あのシーンで、みんなに、居心地の悪さや悲しさや可笑しみや共感や、そうね、オエッていう感じとかも、そういうものすべてを同時に感じてほしかったんだ。肝心要のシーンだし。

●フェリシティ・ハフマンにしても、ブリーのこの役はまったく新しい経験だったんじゃないかな。

DT ホルモン剤の副作用でおしっこが近くなるせいで、夜に車を停めて路肩で用を足さなくてはいけなくなるシーンがある。道路を離れて草の生える場所でしゃがみ込んで用を足すにはヘビが恐くてダメ。で、やむなく立ち小便をするというシーンでね、これはいわば真実の暴露という場面で、いかに本物らしく撮るかがカギだと思って、医療用の模造ペニスを用意しようとしたら2万ドル(220万円)もするっていうんだ。それで12ドル95(1400円)で代用品を用意して小道具の人たちに中央に孔を通してプラスチックボトルからお湯が流れて出てくる仕組みにしたんだ。で、メイキャップの女性スタッフには本物らしく色を塗らせて、これは男性陣がボランティアでポーズをとってモデルになって(笑)。で、撮影の夜だったけど本番前にフェリシティがそれを付けるっていうんでトレイラーのトイレの中に入って、そうしたら蛍光灯の光ですっごく生々しく見えたんだそうだ。そえでフェリシティは「オー・マイ・ゴッド!」って言ってね、それで出てきて、泣き出したんだ。ただただ泣くだけだった。この映画の撮影はだいたい時系列に沿って順番に撮っていたから、彼女、そのころにはブリーにかなり自分をだぶらせていたんだと思う。で、そのとき初めてわかったんだって。ブリーがどんな荷物を抱えていたのか、ペニスを持っている女性が、どんなに辛い人生を送っているのかってことをね。ぼくはブリーを慰めるみたいにフェリシティを慰めてた。それからぼくらはもっと深い友だちになった。

●トランスジェンダー、トランスセクシュアルの問題って、アメリカでもかなり最近になってやっと取り上げられてきたもので、LGBTコミュニティの中でも関心は90年代なんかぜんぜん高くはなかったよね。その意味では彼ら彼女たちはマイノリティの中のマイノリティでもある。

DT そうだね。ゲイ・コミュニティでもトランスジェンダー、トランスセクシュアルの人たちのことを理解していなかった。ものすごく極端なゲイな連中がトランスになるんだとか冗談みたいに言ったりしてた。彼らは心の中は本当の異性愛の男性と女性なんで、ゲイとは別の辛さがある。ゲイの人権運動の中でも救ってこなかった人たちだ。結婚しているせいで見えてこない人たちもいまもたくさんいるし。

●アメリカより先に、ベルギーとフランスだったか、ヨーロッパの映画で「ma vie en rose(ぼくのバラ色の人生)」というキュートな映画があったよね。ヨーロッパの方がこなれているというか寛容というか、同性婚の制度も進んでいるしそういう点では柔軟だなあと思う。

DT 「ぼくのバラ色の人生」に比べて、「トランスアメリカ」はもっと現実的でシビアで暗くてぐったりする映画だっていうわけじゃないよ。これは究極的にはコメディだし、人生を祝福する映画だと思う。泣いたり、いろんな感情も高まったりするかもしれないけれど、コメディというのは人びとに一体感を与え、希望を与えるものだ。差別されるマイノリティを描いた映画には古くは黒人差別の「アラバマ物語(To Kill a Mockinbird)」があり、最近では「ボーイズ・ドント・クライ」があるよね。「ボーイズ」はすごい映画だけど、異端者やはみ出し者は殺されるべきだと誤解される話だ。でも、この「トランスアメリカ」はアメリカで初めてトランスセクシュアルを主人公として、「死ぬ」のではなく「生きていく」話を提示した映画だよ。ハリウッド的なストーリー展開と冒険とコメディと、それからちょっと知的で人生の真実を伝える、自分が何ものかを教える、そんな要素とが融合した映画であってほしいと自分でも思ってるんだ。

●偶然だけど、ちょうど日本で、7歳の男の子が、自分が男の子であることを嫌がって女の子として小学校に通っているというニュースがあったんだよ。

DT ええ? それで、学校とか大人たちとかは受け入れてるの?

●学校はそのようだけど、周囲の大人たちにはそのことを知らない人もいて、匿名でのニュースだけど、こういうニュースになったらまたいろんな違った反応も出てくるかもしれない。

DT 日本の学校ってのは、とても画一的だって聞いたけど……。

●この映画の日本での公開がそういうところにもよい形で影響を与えてくれるといいなと思ってる。

DT あるトランスの人の話を聞いたんだけど、家族が10年以上も話をしてくれなかったんだって。でもこの「トランスアメリカ」を見てまた話をしてくれるようになったんだって聞いた。これはすごくいい話だと思う。ただ、言っておきたいけど、映画ってそれ自体はべつに「社会宣言」ではないんだから、それ自体に語らせるというかね。

●しかし、出来上がるまでが大変だったでしょう?

DT 永遠に出来ないんじゃないかと思った。借金は両親、兄弟、友人、クレジットカード会社と山のようにたまるし、これから10年はこの映画の借金返済に追われると思ってた。だれもこの映画が成功するなんて思ってなかったし、映画祭だってこれがコメディなのかドラマなのかわからないってなかなか受け付けてくれないし、そうしたらベルリン映画祭で賞をもらって、そこからバラエティ誌の映画評で褒められて、それからあれよあれよって間にみんなが注目ってことになってね。作り手側としてはね、アーティストとして俳優も撮影監督もメイキャップも衣装もほんとうに協力的でさ、給料を少なくしてもとにかく完成させようとして頑張ってくれたんだ。ただしビジネス側、制作陣、販売エージェントだとか配給会社だとか財務関係だとか、そっちはすごく保守的で偏狭で、大変だった。

ベルリンですらそうでね、「トランスアメリカ」は600席とか800席の会場で上映して、ベルリンの人たちで売り切れ状態だったんだけど、ハリウッドの関係者はだれも来なかった。たまたま知り合いのプロデューサーに会って聞いたら、「みんなトラニー(トランスセクシュアルへの蔑称)の映画なんて見ないんだよ。商売にならんから」と言うんだ。にもかかわらず賞をもらってバラエティに出たら掌を返したように殺到してきたってわけ。で、ビル・メイシー(エグゼクティヴ・プロデューサーでハフマンの夫)が「こいつらには見せるな。トライベッカ(NYで春に行われる映画祭)でやろう」って言ってきてね(笑)。で、トライベッカ映画祭でいくつかのオファーを獲得したんだ。だがまだそう大した数ではなかった。まあ、大都市でしか上映できないような映画だということで。ぼくとしては「愛と追憶の日々(Terms of endearment)」とか「黄昏(On Golden Pond)」とかを見て泣いたり笑ったりした家族層なんかもを狙って作ったつもりだったんだが、配給会社側も広告代理店側も、その辺がよくわかってなかったんだよね。だって、トビー役のケヴィン・ジーガーがいるんだぜ。こんなにきれいな男の子が出てて、女の子たちを初めとして女性層が来ないわけがない。ゲイだって来るさ。それにフェリシティ・ハフマンだよ、「デスパレート・ハウスワイブズ」の。ねえ、あんたらバカじゃないの、って言ってやったら、「でも、ストーリーがねえ」って言いやがってさ。

●そういう、性的少数者を描いた作品に対するマーケットの偏狭さってのは、そうすぐには変わらないかな?

DT これをやって気づいたことはね、ハリウッドでもどこでも、この世の中は政治だってことだね。ってことはまた、だれかひとりでもわかるやつがいれば、ルーズベルトでもチャーチルでもいいけど、大きく変わるチャンスもあるってことだ。ただ、なかなかそういう人物はいない。みんなわかってないんだ。この「トランスアメリカ」でゆいいつ、実際の人物をモデルにして描いた役柄がある。それはフィヌオラ・フラナガンが演じた、ブリーの母親役のエリザベス。ほんとに可笑しいしすごいキャラだし、最高。で、彼女は、実在する人物なんだ。でも、何人か評論家たちは「ありゃ,やり過ぎで、真実味がない」って言うんだよね。でも、あれは本当なんだ。ぼくの弟だって見たとたん「ダメだよ、ママを出しちゃ」って言ったくらいだから(笑)。

●この映画は、「家族」をもういちど作ろうとする映画でもあると思う。トビーは家族を知らない。ブリーは自分と家族を作り直そうとしている。あなたにとって、「家族」の定義って何です?

DT 家族って、だれもしないような世話をしてくれる人のこと。自分の欠けている部分を補ってくれる人。たとえば事故とかで手を失ったらさ、代わりにお尻を拭いてくれる人のことだよ(笑)。血とかじゃないね。そんなの、知らなければわからないもの。努力というか、コミットメントというか、自分を愛してくれていつも見ていてくれる人のことだな。

●次のプランは?

DT この夏にハリウッド・ミュージアムで「ブロークバック・マウンテン」と「トランスアメリカ」の両方のコスチュームを展示する展覧会があるんだ。フィヌオラとかトビーの服とか。それの運び出しを今週中にやらないと。

●映画は?

DT 赤ん坊が出来るから、1年は消えてるね。それで、本当にやりたい脚本を見つけてからだな。オファーはたくさんあるけど、やらなくちゃいけないってものはないから、まだ次のは考えてないよ。

(了)