ミルクとあの時代、そしていま

【若者たちには希望が必要だ】

「この運動が続いていくことを願う。なぜならわたしの選挙は世の若者たちに希望を与えたからだ。若者たちには、希望を与え続けなければならないからだ」

ミルク暗殺30年を追悼してサンフランシスコ市庁舎内に2008年、ハーヴィー・ミルクの胸像が設置された。公募で選ばれたその像の台座に、冒頭のこの、有名な彼の言葉が刻まれている。ミルクが恋人スコット・スミスと住み始めたサンフランシスコ、そのアパートと階下の「カストロ・カメラ」店のあった575 Castro Streetの前にもまた同じ言葉を刻んだ記念碑が建っている。

文字どおりカストロ地区の真ん中を貫くカストロ通り。マーケット通りから南へ折れてカストロに入ると、すぐに映画館であるカストロ・シネマの看板がひときわ目を引く。ミルクらの暮らした界隈はその2ブロック目、18番街と19番街の間だ。現在、マーケット通りとの角にはハーヴィー・ミルク広場があり、彼と彼のコミュニティに敬意を表して大きなレインボウ・フラッグがはためいている。6色の虹の旗は、性的少数者たちの統合の旗印だ。

当時、カストロ・カメラは商売のためというよりもむしろコミュニティ・センターのような役目を果たしていた。ミルクに惹かれた近隣住民たちが日がな立ち寄っては地区内のちょっとした問題を話し合ったり、評判を聞きつけて遠くからはるばるやってきた若い活動家、家や学校を追われたゲイの少年たちまでがたむろする場所になっていた。そこに集った若者らはやがて後の選挙本部の重要な参謀たちとなる。

学生時代にミルクと知り合い、やがてミルクの右腕となるクリーヴ・ジョーンズ(エミール・ハーシュ)、店で働きながらミルクらの活動を写真で記録し続けたダニー・ニコレッタ、最初の選挙本部長となったジム・リヴァルド、選挙戦略を担当し市政執行委員時代には補佐官として仕えた“Polish Princess(ポーランドのお姫さま)”ことディック・パビック、“Lotus Blossom(スイレンちゃん)”こと政治顧問のマイケル・ウォン、そして当選した4度目の選挙の立役者であり男たちの中でただ1人のレズビアンだったアン・クローネンバーグ。

彼らはいずれもミルクの遺志を引き継ぎ、さまざまな分野でミルクの蒔いた「希望」の種子を芽吹かせていった。それはミルクの願ったとおり、現在も続いている。

【希望をもらったサンアントニオの若者】

どんな社会運動にも英雄が必要だ。時が経ち、その英雄の目指した変革が成就したとき、往々にして人は1人の人間がいかに大きな違いを生み出したかなんてことは忘れてしまうけれど。

『ミルク』の脚本を書いたダスティン・ランス・ブラックが当のミルクの存在を知ったのは90年代初めだった。その数年後、彼はアカデミー賞受賞の1984年のドキュメンタリー映画『The Times of Harvey Milk(邦題=ハーヴェイ・ミルク)』を見る。ブラックはまだその時のことを憶えている。「映画の最後の部分でミルクが演説をしてるんだ。こう言っていた。『デモインとかサンアントニオとかのどこかで』、サンアントニオってまさにおれが育ったとこなんだけど、『だれか若いゲイがある日新聞を開いてその見出しを見つけるんだ。<ホモセクシュアルの男がサンフランシスコで当選>。そうしてその子は気づく。きっと、世界はこれからよくなる。きっと明日はもっとよくなる。ぼくには、希望があるんだ、と』」

「ぼくは号泣していた」とブラックは言う。「まさにぼくが、その子だったから。彼から希望をもらったのはぼくだったから。ミルクが言っていたのは、きみはそれでいいんだってことだけじゃなかった。きみはすごいことができるんだってことまで言ってた。そのころはゲイ・コミュニティにとっては最悪の時だったのに。エイズがあったから。で、ぼくは思った。この物語をもういちど世間に広めなくちゃって。彼のメッセージを語り継がなきゃって」

ランス・ブラックの起動力となったドキュメンタリー版も日本で再公開。

詳細はこちらをクリック

「ミルクの遺してくれたものは、ゲイであってもクローゼットに隠れちゃダメだって言い続けることだった。ゲイであることはただ他人とちょっとばかり違ってるってことでしかない。そんなことより自分で自分の志をいかに持つかってことが大切なんだ。いまの若い子たちにはもう当たり前なんだろうけど、いまじゃ堂々と、ゲイだってことを隠さないで医者とか弁護士とか役者とかになりたいって、そう思ってる子がたくさんいる。それってじつはハーヴィーの遺産だし、彼のメッセージはそうしていまも若い子の命を救っているんだ」

数年後、ブラックは映画・テレビ界に足がかりを得て作家・演出家などとして働き始めた。それでもいつか「ゲイのマーティン・ルーサー・キング」と呼ばれた男ハーヴィー・ミルクの物語を書き上げたいと思っていた。しかしミルクに関する本を利用する権利がなかったのだ。つまり、自身で独自のリサーチを進める以外に方法はなかったのである。仕事仲間は、映画化のあてもないのにそんな危険なことはやめろと言っていた。だが、調べてみたら四半世紀も経っていたのにミルクの近くにいて彼の仕事の重要部分を担っていた人物たちがみなまだ生きていたのだ。本ではなく関係者本人たちにインタビューできる。作家としてそれ以上の条件はなかった。「オーケイ、書ける、と思ったんだ」とブラックは言う。

最初に会ったのが、ミルクがカストロの路上で出会った眼鏡の若者、やがて彼の右腕となったクリーヴ・ジョーンズだった。ミルクと共にいつも第一線で活動してきた彼は、ミルクの死後も彼の遺志を引き継ぎ多くの抗議集会や政治行進を率いてきた。エイズ禍ただ中の1987年、犠牲者を悼みその名を大きくキルトに縫い込むというネームズ・プロジェクト(エイズ・メモリアル・キルト)をスタートさせたのも彼だ。この企画はいまや世界的なエイズ啓発運動のシンボルになっている。

ブラックによるジョーンズへのインタビューは2日間、テープ8時間分に及んだ。その間、ジョーンズはダニー・ニコレッタ、アン・クローネンバーグ、トラック組合チームスターズのアラン・ベアード、トム・アミアーノ、ジム・リヴァルドら重要人物を次々と紹介してくれた。もっとも、ミルクの映画に関してはこれまでも多くのアプローチがあり、そのいずれの企画もが立ち消えになっていた経緯もあった。インタビューする相手にまずは「自分はそういうのとは違う、インタビューは時間の無駄ではない」と説得するのが彼の最初の仕事だった。「結局、彼らを信じさせることはできた。でも、実を言うと自分ではまだ、ほんとに映画にできるかどうか、半信半疑だったんだ」

当時の彼にはテレビ番組の台本の仕事もあって、週末ごとのサンフランシスコ通いが1年も続いた。あるとき、ミルクの政治顧問マイケル・ウォンが、ミルクとのやり取りを当時、すべて詳細に日記につけていたという話を耳にした。その日記を見せてほしいと何度もウォンに頼み込んだ。ある夜、市庁舎近くのレストランでの夕食後、そのウォンが分厚い膨大なコピーの束をどすんとテーブルに置いてよこした。「ああ、それが日記だ」とウォンは言った。

こうして『ミルク』は政治的な記録だけでなくミルクの人間としての個人的な物語にもなったのだ。けっきょく、ジョーンズはすべてにわたって協力してくれ、映画全体の時代考証顧問になってくれた。撮影時には毎日ロケの現場に足を運んでくれていたという。

映画はミルクがスコットに会ってから暗殺されるまでの8年間を描く。「映画が始まってすぐに、観客には暗殺のことが示唆されるように書いた。これは、ある大切な人物にとんでもないひどいことが起きる映画だ、ってすぐに示したかった。そうして時計の針が刻まれはじめる。その時計はミルクの頭の中でも刻まれていたはずだ。なぜなら、彼は遺言を録音していたから。自分はいつか暗殺されると彼は知っていた。事実、友人たちに『おれは50歳まで生きないだろうな』と話してたっていうんだ」。凶弾を受けたとき、ミルクは48歳だった。

「個人的なことが、政治的なことと、ときに美しく出遭う」とブラックは話す。「ミルクのやっていたことの理由は、とても個人的なところから発していたと思う。それは単に権利獲得とか選挙戦略とかいうものじゃない。それは彼がスコットと愛し合っていたこと、ジャック・リラと愛し合っていたことと関係してる。その事実が、オーケイなことであってほしかったんだ。そのことをだれかにどうのこうの言われたくなかったんだ。自分が自分であってよいのだという権利なんだよ。だって、彼がまだ若かったとき、彼が最初にサンフランシスコにやってきたとき、ゲイが恋愛するのは違法だったんだよ。男同士でダンスすることも、ゲイバーに入ることも違法だったんだよ。だから、これはものすごく個人的な話なんだ。それがたとえものすごく政治的なことであっても。彼にとってこれは、愛のための政治学だったんだよ」

【4年をかけて書いた脚本】

脚本はリサーチとインタビューで3年、執筆に1年、計4年近くかかった。テレビの仕事を続ける中で何度も諦めかけた。「ただね、何人もの人たちがこれまでだれにも話してこなかったつらい思い出までぼくに教えてくれてたんだよ。彼らをがっかりさせることはできなかった」とブラックは語る。だがやっと書き上げたとき、彼には映画を作る資金はなかった。

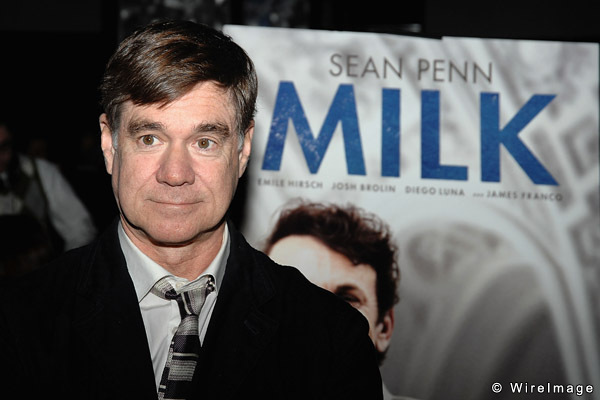

「ランスの脚本はすばらしかった」とジョーンズは話す。「とてもすっきりしていてエレガントな作りだった。しかもハーヴィーの声がしっかりと聞こえた。それでランスに言ったんだよ。『これでいいと思ったら、おれに言え。そしたら監督を紹介してやる』」。それが彼の友人のガス・ヴァン・サントだった。ジョーンズは最初の顔合わせをセッティングした。だが、そのときにはブラックは脚本をヴァン・サントに渡していない。もう一回書き直して、それからオレゴン州ポートランドの監督に送ったのだ。10日後、ブラックに電話がかかってきた。「よし、これで映画を作ろう」と監督は言った。

ヴァン・サントも振り返る。「ドキュメンタリー版の『ハーヴェイ・ミルク』があったからね、バーはかなり高かった。だがドラマ版はその重要な続編になると感じていた」「公務中に暗殺されたミルクはゲイの世界での聖人になったんだよ。この映画を制作する理由の1つは、彼の時代を知らないいまの若者たちのためだ。若い人たちに、彼を思い出し、彼について学んでほしいからだ」

ブラックの友人には『アメリカン・ビューティー』のプロデュースでオスカーを受賞したダン・ジンクスとブルース・コーエンもいた。2人とも子供のころからミルクのことは知っていた。ジンクスの父親は当時、サンノゼ・マーキュリー・ニューズ紙の編集者で、ミルクの選挙とその当選とを記事にしていたのだ。ジンクスは言う。「ランスが脚本を書き上げてガス・ヴァン・サントが監督するって新聞で読んで、それで思わずランスに電話をかけておめでとうって言ってやったんだ。そうしたら彼が『あのさ、プロデューサーがまだ決まってないんだ。脚本、読んでみる?』って言うんだよ。思わず『ウソだろ!』って叫んでた。『もちろんやるよ!』ってね」

コーエンも続けた。「脚本を読んでみて、これでやっと映画ができると思った。この英雄の物語を伝えるのにふさわしい力強い本と完璧な監督。それをぼくたちが手伝えるなんて、信じられない幸運だった。この映画はたおやかな叙情詩でもあり、あらぶる叙事詩でもある。ハーヴィーのことを知らなくても感動するしドキドキするし、第一、この男はぼくらの想像するような並みの政治家じゃないんだ。しかも、『変革』を合い言葉にする大統領がアメリカに誕生するこの年にこの映画が出来上がったんだよ」

ヴァン・サント、ブラック、ジンクス、コーエンの4人は映画制作の具体的なステップに入った。重要な史実の部分は過去の資料映像を使うことをためらわないと決めた。暗殺事件後のダイアン・ファインスタインの声明発表、あれは劇での再現は不可能だ。あの時の衝撃と戦慄は、あの時の衝撃と戦慄に語らせる以外にない。そのうち、映画『サイドウェイ』のマイケル・ロンドンがこの脚本に惚れ込んだ。「脚本を読んでいると自分の昔を思い出してきてね。ぼくの大学はサンフランシスコのベイエリアだったんだ。あのころのことはよく憶えている。ミルクが市とコミュニティにとっていかに重要な人物だったかを改めて思い出したよ」。彼のグラウンズウェル・プロダクションはそうして出資に参加した。

さて、ミルクをだれが演じるか?

参加スタッフだれもの心に浮かんだのがショーン・ペンだった。

ヴァン・サントがペンを知っていた。そこで彼に脚本を送った。ヴァン・サントがブラックに電話を返すまでには10日を要したが、ペンの場合はもっと早い1週間で反応があった。ブラックとヴァン・サントはさっそくペンと会い、プロジェクトへの参加を確認した。ペンからの条件が1つあった。ミルクの政治活動と同様、彼のプライベートな恋愛関係も真実のまま描くこと。ブラックが話す。「主役というのは危険な商売だ。そのリスクを冒してまで役を演じる覚悟があるかどうか。でも、ショーンは『そのまんまをやろうじゃないか。ありのままのミルクを伝えようよ』って言ってくれた。彼にとってこの映画はとにかく正確であることが大前提だった。結果、彼は完璧に、心も精神もハーヴィー・ミルクになりきった」

ペンの演技の見事さはだれが見ても明らかだ。ジンクスが言った。「毎日、セットで、ショーンがだれかものすごくハーヴィーみたいな人物に変身していくんだ。それを目撃することがぼくらみんなの毎日のスリルになった。特に実人生でミルクを知っているスタッフにとっては、その変身過程は驚き以外のなにものでもなかったよ」。コーエンも言う。「ハーヴィーが実際に行った演説をそのまま一言一句正確にペンが再現しているシーンがいくつかあるんだけどね、セットでそれを見ていてぼくは鳥肌が立ったね」

ショーン・ペンは言う。「こうやって演技できたのは、素晴らしい脚本が導いてくれたのはもちろん、かなりの量の実写映像が残っていたからもある。それらを見ていておれはミルクに惚れ込んだ。この人物、この人間性、精神性に恋をした。それらは俳優としてのおれの想像を超えた何物かだった。それにね、ガス・ヴァン・サントはぜったいに詰まらない映画は作らない。だから俳優として、彼の作り方には全幅の信頼を寄せていたからね」

【カストロ通りのタイムマシン】

この映画を作る上でのルールの1つ。「この企画に共感し参加を希望する人たちがいれば、それは拒まない」。映画の中でいかに多くの実在の人物が描かれるかを考えると、キャスティングは通常の映画よりもずっと重要になる。ブルース・コーエンが言う。「ハーヴィー・ミルクの話の待望の映画化だ。俳優たちはそれだけでもこの映画に出演したがる。まして監督がガスで主役がショーンとなりゃそりゃ飛びつくわね。配役では俳優たちの性的指向は無視したよ。ストレートの俳優にもゲイの役を振ったし、ゲイの俳優にストレートの役を振った場合もある。そうじゃなきゃできなかったね」

ミルクをよく知る実在の人物の多くも生きていた。そんなミルクの古き友人たちはちょくちょく撮影現場に訪れてくれた。俳優たちは彼ら自身から学べた。「リサーチの段階でもずいぶん彼らと付き合ったけれど、制作に入ってからもできるだけ関係者全員をこの映画に巻き込みたかったんだ」とブラックは言う。「なんでもいい、自分の役の衣装選びで相談に乗ってもらうとかでも、ただ撮影現場にいてくれるだけでもよかった」。実際にカメラの前に立った人物たちもいる。映画の中のトム・アミアーノ(ゲイの教師として住民投票提案6号で解雇されそうになった人物)をトム・アミアーノ自身が演じるように提案したのはヴァン・サントだった。ミルクのスピーチ・ライターだったフランク・ロビンソンに、カストロ・カメラ店にたむろしたりデモで行進する彼自身を演じさせたのも監督だ。トラック組合のアラン・ベアードまで監督に勧められて自身を演じている。あの昔にミルクを取り巻いていた彼らがいまふたたび戻ってきたのだった。

自分以外の役を演じた人たちもいた。エミール・ハーシュが演じたクリーヴ・ジョーンズ本人は、ミルクの支援者だったドン・アマドールを演じている。プロの俳優だけでなくアマチュアも使いこなすのはガス・ヴァン・サントの長年の手法だ。「相手がヴェテランのプロだろうと新人だろうと、監督として彼らには同じように話をする。演出、感情表現、他の登場人物、物語全体について話し合う。独学でやってきたからね、俳優でない人たちにも演じさせてきたのはそのせいもあるんだろう」

『ミルク』は、彼らにとってのタイムマシンだった。ミルクの支持者でレインボーフラッグの考案者ギルバート・ベイカーはいまはニューヨークに住んでいた。クリーヴ・ジョーンズはカリフォルニア東部のパームスプリングスだ。アン・クローネンバーグはサンフランシスコに住み続け、いまは市の公衆衛生局の管理計画副局長を務める。提案6号を契機にカムアウトして反対運動に加わった前述のトム・アミアーノは現在、かつてのミルク同様、サンフランシスコ市政執行委員を務めている。そんな彼らがみな再びサンフランシスコで合流した。アミアーノはショーン・ペンのセリフに混じるミルクのニューヨーク訛りの英語に感動したという。ベイカーも映画に自身としてちょっとだけ登場しているが、ペンを見ては何度もミルクではないかと錯覚し、しばし呆然としたらしい。「あのころハーヴィーが私にデモの横断幕が欲しいから作ってくれと言ってきて作ったことがある。おかしいね、それから30年経ってまたこの映画のために、私がサンフランシスコで旗を作ってるなんて。口の悪い友人たちが言うんだよ、78年より縫うのがずいぶんうまくなったなってね」

アン・クローネンバーグも打ち明けた。「実を言うと自分が撮影に臨めるのかどうか、不安だったの。ミルクの暗殺はとてもつらい経験だったからね。でも正反対だった。30年間、友人であり恩師であり父親でもあったミルクを失って殻に閉じこもっていたのよ。でもその痛みから逃れようとして、あの素晴らしい時代のすべてを封印してしまっていたのね。それをいま再び体験できた」「選挙に勝利したあの夜の再現シーンで、ガスが言ったの。『来いよ、アン、このシーンはきみがいてもらわないと』って。それで77年のあの選挙の夜の、2度目のパーティーを経験したのよ。いったいどれだけの人が30年後に人生を2度経験できる?」

ダン・ジンクスも彼らがいかにあの時のことを記憶しているかに驚く。「現在のキャストやスタッフと実在のかつての人物たちが一緒に同じ時を再現するんだよ。衣装部に行って『そうね、これが私があの夜に来ていた服に似てるね』とか、カメラの前で『あの日のカストロ・カメラではぼくはそこに立ってたんだ』とか教えてくれるんだよ。時には写真まで持ってきてくれて」

ヴァン・サントは、こうしたリアリティに自身の制作スタイルを合わせた。「シーンを現実的に見せる方法は、劇的になり過ぎないようにすること。そうすればその瞬間は現実に起こっていることのように見える。それが自然主義であり、私のスタイルだ」

ミルクの当選した年、レインボーフラッグも初お披露目となった1978年のゲイ・フリーダムデイ・パレードを再現するときには、ベイエリア周辺から3000人を越えるエキストラがボランティアで集まった。クローネンバーグはミルクを古いボルボに乗せ、マーケット・ストリートを運転した時の様子を思い出した。ミルクは助手席には座らず、サンルーフを開けてその屋根部分に乗っかっていた。万が一襲われたり銃撃されたりした時のことを考えて、病院への緊急の経路もあらかじめ調べ上げていたと教えてくれた。

映画ではミルクの派手な誕生パーティーも再現されている。結果的にミルクの最後の誕生日だった。当時の出席者たちは、パーティーの主賓がミルクに仕掛けたいたずらのことも覚えていた。パイを顔にぶつける遊びはミルク自身が好んでやったものだったが、その夜はミルクがパイを5つも顔にぶつけられていた。ダニー・ニコレッタも振り返る。「僕もパイを投げた1人だったけれどね、セットの隅で泣いたよ。音楽がかかり、みんな楽しげで、まるであの日のパーティーと同じだった。素晴らしかった。でも、胸が締め付けられてね」。ジョーンズも言う。「ぼくも最初の週は毎日泣いてたよ。ジョシュ・ブローリンがダン・ホワイトの格好をしてそばを通ったときにはゾッとしたけどね。そうしたら彼が言ったんだ。『いまのその顔、それが知りたかったんですよ』って」

ブローリンも言う。「台本を読んで、最後には泣いていた。これはラブストーリーであり、公民権に関する物語であり、青春の物語だった。それから娘といっしょにドキュメンタリー版を見たんだ。ほんとうに心震えたよ。それですぐにやるって決めたんだ。ミルクってのは、みんなの人生がよりよいものになるなら自分は危険な目に遭ってもぜんぜんかまわないという人だった。モスコーニ市長のことも忘れちゃいけない。彼が用意してくれたおかげでミルクができたこともたくさんあったから」

ミルクの最後の恋人であったジャック・リラを演じたディエゴ・ルナも言う。「ジャックは公正に描きたかった。実際には彼のことは知らないけど、よくわかるんだ。アメリカに来たメキシコ人はだれでもみんな大変だ。おまけにあの時代でゲイでメキシコ人だよ、それがどれほど大変だったか。彼はたぶん、どうしてよいかわからなくて自分の面倒を見てくれる人を探していたんだろうと思う。彼の家族に会って話を聞くのはやめにした。その代わりダニー・ニコレッタやクリーヴ・ジョーンズといろいろ話して、自分なりのジャックを作りあげたんだ」「ショーン・ペンはぼくにとてもやさしくて、何をどうすればいい映画になるのかも知っている。演技で大切なことはコミュニケーションなんだ。彼といっしょのシーンでは彼はいつもすぐそばにいてくれた」

ペンの最新の監督作品『イントゥ・ザ・ワイルド』の演技で絶賛されたエミール・ハーシュは、今度は共演者としてペンと関わることになった。「ペンといっしょに仕事をするのは最高だ。『イントゥ〜』でずいぶん濃い付き合いをしたから、次に急に共演するなんてことになったらどんな感じかなって想像してたんだ。だってその時点では僕にとって彼は監督でしかなかったからね。彼の才能とか洞察力とかいった監督としての素晴らしさは今回もそっくり、今度は演技者として、すべてのシーンの1秒1秒に表れてたよ」。そのハーシュについてジンクスが言う。「彼はカメラに写らないところでもクリーブになってたね。それで、カメラの前でちょっとしたアドリブをするんだが、それもほんとうに本人が言いそうなことを口にするんだよ」

ミルクの最も忠実な恋人だったスコット・スミスは『スパイダーマン』シリーズでも人気のジェームズ・フランコが演じた。ミルク暗殺後、一部に“ミルクの未亡人”とも呼ばれていたスコットの人生の大半はミルクの遺品を保管することに捧げられた。ドキュメンタリー『ハーヴェイ・ミルク』監督のロバート・エプスタインが、フランコに劇場版ではカットされていたスコットへのインタビュー映像を見せてくれた。「なんとなく彼っていう人間がわかった気がした。ミルクの当選前にすでに2人は別れていたんだけれど、その後もお互いを気遣っていたんだ。ミルクも選挙の夜のスピーチで彼に礼を述べていたしね」。ニコレッタも2人について思い出す。「ミルクとスコットは痛々しいほど深く愛し合っていたんだよ。だからこそ激しく感情をぶつけ合うこともあった。選挙運動のプレッシャーもあったんだろうね。よく、ものすごく感情的に言い合いしてたもんなあ」

【ガス・ヴァン・サントという視線】

脚本家ダスティン・ランス・ブラックは「撮影初日はほっとして溜息が出た」としみじみ語る。「4年間やってきたことがやっと実を結んだって思った。やった、ついにここまで来た、ってね。その日、虹が出たときにはほんと涙が出た。ふと見たらクリーヴ・ジョーンズも泣いてたんだ」。そのジョーンズも言う。「これ以上ないってくらいひどい朝だったね。どしゃ降りでおまけにものすごく寒くてね。最初に撮影するシーンのためにエクセルシオール地区(ダン・ホワイトの地区)にいた。そうしたらカメラを回す2分前にふと雲が切れて太陽が現れた。次に、撮影現場の上に虹がかかったんだよ。こりゃあ吉兆だって思ったね」

ガス・ヴァン・サントと撮影監督ハリス・サヴィデスは悪天候にも動じず、迷信もそうは信じないタイプだ。共作5本目のこの映画について、ヴァン・サントは「これまでのどの映画もハリスとはどうやって撮るか模索しながらの旅みたいなもんだった。ただ、『ミルク』はいままでの小品とは違う映画になるだろうと感じていた」と話す。彼らは絵コンテに頼らなかった。互いに協力して未知の世界を切り開くという独自のスタイルを貫いた。「撮影を始めるとき、わたしたちにはいつも無限の可能性が待っている。その中からおもしろいと思うものだけに絞っていく。他の映画や写真を参考にすることもある。すべてを検討して、気に入ったものは数えるほどしか残らないけどね」

ブラックは現場のヴァン・サントから多くを学んだ。「彼のスタイルはいままでいっしょに仕事してきたどの監督とも違っていた。とてもオーガニックというか、自然なんだ。一歩下がって観てる。そうするとものごとが自然に動き始めるって知ってる。そうして、思いもよらなかったものをそこで見つけ出す、みたいな。役者たちの近くにいて、役者たちが自分たちで何かを発見するのを待ってる、みたいな」。ダン・ジンクスも言う。「やむを得ず言わねばならないことでも、ただ言うだけじゃない。いつどういうときにそれを言うかを知っている。だからみんなもその指示を聴くんだ。ほんの二言三言だったりもするが、彼が何を求めてるのかわかるんだな」

アン・クローネンバーグを演じたアリソン・ピルもうれしそうだ。「なんというか、すべてアドリブの感覚なの。おまけにかなりの部分、カメラが2台で追ってくれるのね。すごく刺激的なやり方だと思う。一日中、ずっとベストを保たないとダメ。信用してないとできないわ」

エミール・ハーシュの感想はこう。「役者として、ガスは自分の脚で歩くことを教えてくれるんだ。松葉杖なんか使ったら二度と自分の脚で歩けなくなる。だから彼と仕事をすると、役者は自分の直感をすごく信じられるようになるし勇気も出るようになる。彼といっしょに仕事してごらん、ものすごいから」

【もう1つの主役、サンフランシスコ】

『ミルク』は、トレジャー・アイランドを拠点として全編を現地サンフランシスコ市内で撮影された。ハリー・サヴィデスはその2年前、ジェイク・ジレンホールが主演した『ゾディアック』の撮影監督としてすでに市内の大部分を知っていた。

プロダクションはギャヴィン・ニューソム現市長とサンフランシスコ市映画委員会と密に連絡を取り、エグゼクティブ・プロデューサー兼ユニット・プロダクション・マネジャーのバーバラ・A・ホールが市内のどの場所でも撮影できるように手配した。その中にはもちろん市庁舎内部も含まれたが、市長執務室も撮影してだいじょうぶというニューソム市長からの提案は丁寧に辞退した。市長の仕事をいささかなりとも煩わすのはこの映画の趣旨から言ってもできないことだったから。市長はハーヴィー・ミルクの物語は「かならず語り継がれねばならない物語だ」と話す。この映画ではサンフランシスコ自体が1つの重要な登場人物なのだった。ミルクの物語はこの市を変え、街の歴史の中にすでに織り込まれているのだ。

「さて、カストロ・カメラ店をどこに作るか、だった」とコーエンが説明した。「結局、ほんとうに店があった場所、カストロ通りの575番に落ち着いた。そこはいまギフトショップになっててね、そこに入って言ったんだ。『すみませんが、映画の撮影で9週間ほどあなたたちを店から追い出して、ここを70年代当時のミルクのカメラ店に見えるように改造したいんだが、よいだろうか?』って。まるで歴史を作ってるような感じだったよ。もう1回、いま現在カストロ・カメラの歴史を始めるみたいな」

Givenという名のギフトショップのオーナーは喜んで店を明け渡してくれた。ジンクスによれば、アート・デザイナーとセット・デコレーターのチームは、現在の店を保護するため実際の壁から7センチほど内側に別の壁をつくって店内をすっぽりと覆うという作戦に出た。その壁に当時のポスターなどを飾り付けるのだ。こうして、30年前のカストロ・カメラ店がそっくり再現された。それは当時の関係者に大きな感慨をもたらした。マイケル・ウォンもその1人だ。ブラックに膨大な日記を託した彼は、そう感情的な男ではない。その彼がこの再現されたカメラ店に30年ぶりに入ってきたとき、彼は店内を歩き回り、眺め回し、奥の部屋に行って、そうして印刷機を目にすることになった。それがプロダクション・デザイナーのビル・グルームがどこからか見つけ出してきた、あの当選した選挙でミルクがレンタルしていたモデルと同じものだったのだ。マイケルは店の外に出た。そうして泣き始めた。ブラックをハグしながら「ありがとう」と言うのが精一杯だった。ブラックももらい泣きした。「やってよかったと思った」とブラックは言う。

ミルクの仲間たちがあのときと同じようにまた「カストロ・カメラ」に集ってきた。ジェームズ・フランコが教えてくれた。「みんなふらっと店に入ってきて、たがいに顔を見合わせてるんだ。それで目だけで会話してるみたいだった。時間を巻き戻したみたいだった。この一軒の店が、世界中のゲイの人権運動にとって信じられないくらい重要な役割を果たしたってことがわかった」

ビル・グルームは驚きを隠さない。「昔からずっとカストロ地区に住んでる人たちが、みんなそのカストロ・カメラに顔を出してくれた。それも、当時の店内にあったものを、写真だけじゃない、小物や飾りやポスターまで使ってくれと持ち寄ってくれた。窓に架かっていた看板、あれもそうだ。あれも本物なんだよ。そういうのをみんなずっと家で持っていたんだ」。そんな「店」には間違って本物の観光客がカメラの電池を買いに入ってきたりもしたという。

店には変わってしまったところもあれば、当時のままの店もあった。ミルクが近所の人々をまとめるためにゲイたちを連れて行くマッコネリー・ワイン&リカー店は、現在はスワール・ワイン・ショップに変わっていたが一時的に30年前に戻された。デザイナーたちはカストロ通りの2区画、17番街から19番街までの50軒ほどの店頭を再現した。サンフランシスコの6年間の歴史を描くため違う時代風景も必要だった。そのため、72年から73年の風景の場所と76年や77年時点の外観の部分を作り、そこをカメラワークで撮り分けたのだ。

衣装も膨大な写真資料を基に用意された。衣装担当はダニー・グリッカー。ミルク自身、自分の服装にはあまりかまわなかった。カストロに住んでいた人々はみな似たり寄ったり。服にかける金がなかったのだ。クリーヴ・ジョーンズによればミルクはいつも同じ服を着ていて、政治活動のためにもっと服が必要になると、古着屋で何着かスーツを買ってきてそれを着回していたらしい。靴にも穴が空いていて、暗殺後に彼が市庁舎から運び出された際もクリーヴは靴に空いた穴でそれがミルクだとわかったのだという。

サンフランシスコの街も、数週間にわたって過去の姿に戻った。時代設定はベイカーのデザインしたレインボー・フラッグが登場する78年より前だったため、現在いたるところで街を飾る虹色の旗は一時的に撤去されるか見えないように覆われた。アクエリアス・レコード、チャイナ・コート、トッド・ホールなど、復元された当時の人気スポットに市民たちは喜んだ。映画館カストロ・シネマも建物正面と看板が70年代当時のように化粧直しされた。ネオンの張り出し屋根は塗り替えられ修理されて、ここ20年でいちばんきれいになった。誰もが思い出話に花を咲かせ、変革と希望の時代のあの興奮がそこここで人々の心を満たした。ミルクがまた人々を一つにしたのだ。

2008年2月8日、最も重要なシーンが撮影された。何万人のサンフランシスコ市民が、押し黙ったまま追悼のキャンドルライトを携えて歩いたあのマーチが再現されたのだった。あの、30年前の78年11月27日の夜、衝撃と悲嘆と憤怒とに苦悩しながら、市民たちは年齢も人種も性的指向も越えて1つになった。数千人のエキストラがこれを再現した。そこにはクリーヴ・ジョーンズ、ギルバート・ベイカーのように、30年前のマーチを歩いた人たちも数多くいた。

これが映画で再現された追悼のマーチ

30年前の本物の追悼マーチ

ロンドンは言う。「30年ぶりに、サンフランシスコの街が静止したようだった。街は人で溢れた。ただ映画に出演したくて集まった人たちじゃない。歩き始め、カメラが回り始めたときから、なぜ自分たちがいまここで歩いているのかみんな知っていた。それは、あのときと同じ喪失感だった。俳優たちもきっとそれを感じてたと思う」

サンフランシスコではいまでも毎年11月27日にミルクとモスコーニの2人を追悼するキャンドルライト・マーチが行われている。クリーヴ・ジョーンズは言う。「30年前のこの街でぼくらは歴史を作った。そしていままたそれを再現した。歩いている中に30年前に見た顔も何人かいた。ほろ苦い思いも混じる。この30年の間に、ここにいるべき数知れぬ多くの仲間たちがエイズで死んでいったから。彼らはもうここにいない。でもぼくはこうやって生き延びて、この映画が完成するのを目の当たりにできるんだ。それはほんとうに幸せなことだ」

30年後の2009年11月の追悼マーチ

【ミルクの遺したもの】

ハーヴィー・ミルクが打ち破った壁は、今日の文化・政治に大きな影響を与えている。同性愛者を初めとする性的少数者の人権運動は30年を経て大きな飛躍を遂げたが、その変革はいまも継続中だ。

現在の人権先進国における最大の政治課題は同性婚だ。

同性間の結婚を合法化した国(オランダ、ベルギー、ベルギー、スペイン、カナダ、南アフリカ、ノルウェー、ネパール)もある。マサチューセッツやカリフォルニア州、コネチカット州のような、アメリカのいくつかの州もこれに続いた。だが皮肉なことに、ミルクの時代に同性愛者の教師を解雇できるとした住民投票提案6号を否決したカリフォルニア州では08年、いったんは合法化した同性結婚を州憲法で違法と規定するという住民投票提案8号が可決されてしまった。この可決に関しては現在、同州の議会や裁判所で論議が続いている。米国はキリスト教プロテスタントという厳格な宗教で立国したという背景もあり、ヨーロッパよりも同性結婚に関する反発が大きいという傾向がある。そうした保守層を支持者に持つ米国の前大統領ジョージ・W・ブッシュも在任中、同性婚を法的に承認することを禁止する合衆国憲法修正案に支持を表明した。しかし同案は上院で否決され、同性婚をめぐる人権派と宗教保守派との攻防は一進一退を繰り返している。

ダスティン・ブラックの胸にある「No on 8」は、提案8号にノーと言おう、という意思表示だ

スタッフのコメントを紹介する。

「両親にカミングアウトする高校生たちのことを耳にするようになった。すでにカムアウトした人が公職に立候補することもふつうになった。この30年でここまで来られたのは、ミルクのような勇気ある先人たちのおかげだ」=ダン・ジンクス(プロデューサー)

「ミルクの物語は、1人の人間が成し遂げられることの大きさと、いままだやるべきことの多さとを教えてくれる」=ブルース・コーエン(同)

「ぼくにとってのミルクの最大の功績は、彼の希望の物語がこれまで数多くの命を救い、これからも救い続けるだろうということだ。ぼくも救われた1人だった。これからカミングアウトする子供たちはまだ大勢いる。ゲイにもすごいヒーローやスーパースターがいるんだということをぼくは彼らに教えてあげたい。この映画が、そんな若い彼らの命を救うというハーヴィー・ミルクの影響力をもっと強大にしてくれることがぼくの希望だ」=ダスティン・ランス・ブラック(脚本家)。

「自分たちの歴史について知り、そこからできるだけいろんなことを学んでほしいと思う。ぼくらの闘いはまだ終わっていないが、今ある自由のためにどれだけの人がどれだけ長いこと苦闘してきたかを知らない若者が増えていることがときどき怖くなる。歴史は、いま自分は自由で裕福で安全だと思っていても、一夜にしてそれが幻想だったとわかるときがあることを教えてくれる。ぼくらの闘いはこれまでは少しずつ勝ってきた。でも、いまのこのすべてが一瞬のうちに奪われることだってあるんだ」=クリーヴ・ジョーンズ(当時のミルクの若き右腕)