『君の名前で僕を呼んで』試論──あるいは『敢えてその名前を呼ばぬ愛』について

これは男性間の恋愛感情に関する映画です。その恋愛感情に対する是非はあらかじめ決まっていて、そこに向かって進んでゆくストーリーになっています。この映画は、その答えを提示したかったがための映画かもしれません。その答えというのは、最後に近い、エリオが一夏の別れを経た部分で、父親が彼に向けて説く「友情」あるいは「友情以上のもの」と呼んだこの恋愛感情への是認、肯定です。この映画の影の主人公は、その答えを差し出してくれるエリオのこの父親と言ってもよいかもしれません。

まだ原作を読んでいないのでこれが原作者の意図なのか、あるいは脚本を書いたジェイムズ・アイヴォリーの企図なのかじつは判断しかねるのですが、しかしいずれにしてもこれを映画の中でこういう形で提示しようとアイヴォリーが決めたのですから、アイヴォリーの思いであるという前提の上で考えていきましょう。この父親は、アイヴォリーです。だからこの映画の影の主人公も、じつはアイヴォリーなのです。

映画の設定は1983年の夏、北イタリアのとある場所。ご存知のようにJ.アイヴォリーは1980年代に『モーリス』という映画の脚本を書き、自ら監督しました。こちらはE.M.フォスターが1914年に執筆した同性愛小説が原作です。

片や1900年代初頭を舞台に1987年に製作された『モーリス』。

片や1983年を舞台に2017年に製作された『君の名前で僕を呼んで』。

この2つの時代、いや、正確には4つの時代は、とても違います。違うのは、先ほど触れた「男性間の恋愛感情」への是非の判断です。20世紀初頭は言うまでもなく男性間の恋愛は性的倒錯であり精神疾患でした。オスカー・ワイルドがアルフレッド・ダグラス卿との恋愛関係で裁判にかけられ、有罪になったのはつい20年ほど前、1895年のことでした。20世紀初頭、E.M.フォスターはもちろんそれを深く胸に(秘めたトラウマとして)刻んでいたはずです。一方で『モーリス』が作られた1980年代半ばはエイズ禍の真っ最中です。『モーリス』には、その原作年、製作年のいずれにおいても、男性間の恋愛を肯定的に描く環境は微塵もなかった。

対する『君の名前で〜』の1983年は、かろうじて北イタリアの別荘地にまでエイズ禍がまだ届いていなかったギリギリの時代設定です。聞けば原作では時代設定が1987年だったのを、アイヴォリーが83年に前倒ししたのだとか。男性間の恋愛が、秘めている限りまだ牧歌的でいられた時代。まさにエイズ禍の影を挿し挟みたくなかったがゆえの時代変更かもしれません。そして2017年という製作年は、もちろん欧米では同性婚も認められた肯定感のプロモーションの時代です(おそらく企画段階ではトランプの登場も予測されていなかったはずです)。

アイヴォリーは、この『君の名前で〜』によって、『モーリス』(の時代)には描けなかった「男性観の恋愛感情」への肯定感を、(『モーリス』製作の後でいつの間にかゲイだとカミングアウトしていた身として)自分の映画製作史に上書きした(かった)のだろうと思うのです。

もっとも、この映画には『モーリス』の上書き以上のものがあります。アイヴォリーは同性愛映画の名作の手法をさりげなく総動員させています。いたるところに散りばめられている『ブロークバック・マウンテン』へのオマージュ、そして『ムーンライト』のタイムライン。

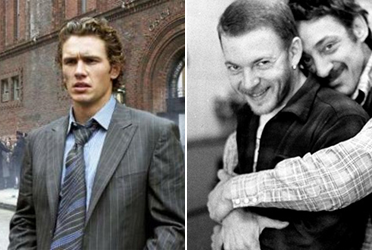

アイヴォリーの(あるいは監督のルカ・ グァダニーノの)描いた「肯定感」の醸造法は『ブロークバック』からの借用です。『ブロークバック』ではエニス(ヒース・レッジャー)とジャック(ジェイク・ジレンホール)の逢瀬にはいつも水が流れていました。大自然の水辺という清澄な瑞々しさが彼らの関係を保障していたのです。一方でエニスとその妻アルマ(ミシェル・ウィルアムズ)の情交は常に埃舞うアメリカの片田舎での、軋むベッドの上でした。

それは『君の名前で〜』に受け継がれています。エリオとオリヴァーはいつも別荘のプールで泳ぎ、その脇で本を読み、思索をして過ごします。その水辺でエリオのオリヴァーに対する思いはスポンジのように(!)膨らみ、やがて初めて辿り着くキスはエリオが「秘密の場所」と呼ぶ清冽な池のほとりです。一方でエリオとマルシアの、成功した2度目の性交は使われていない物置部屋の、やはり埃舞い上がるマットレスの上でした。

それにしても男性観の恋愛への肯定感を醸成するために『ブロークバック』でも『君の名前で〜』でもこうして女性との関係性をそれとなく汚すのはたとえ対比とは言えなんとも不公平というかズルい気がするのですが……。

ズルいのはもう1つ、エリオの17歳という年齢です。男性なら(あるいは女性でも)わかると思いますが、17歳の男の子というのは頭の中まで精液が詰まっているような、身体中がそんな混乱した性の海に浸かっています。意識するしないに関わらず何から何までもが性的なものと関係していて、時に友情と友情以上のものとの狭間もわからなくなったりします。自分の欲望の指向するものがなんだかわからなくなって、その人が好きなのか、その人とのセックスが好きなのか、それともセックスそのものが好きなのかもわからなくなって、自分は頭がおかしいのかと本当に気が狂いそうになったりもするのです。

だって、アプリコットですよ。桃ほどに大きなアプリコットを相手に自慰をして(そしてそれは日本で巷間言われるコンニャクとか木の股とかとは違ってとてもお尻=肛門性交に似ているのです)、その後で眠ってしまった自分のおちんちんをフェラしてきたオリヴァーに「何をしたんだ?」と冗談混じりに訊かれるわけです。エリオは真剣に打ち明けます。「I am sick(僕はビョーキだ/頭がおかしい)」と。

もうそういう年齢を過ぎているオリヴァーはその告白の深刻さを真に受けません。「もっと sick な(気持ち悪い、頭の変な)ことを見せてあげる」と言ってそのアプリコットを食べようとまでする。そこでエリオは本当に泣くのです。「Why are you doing this to me?(なんで僕にそんなことをするんだ)」。それはオリヴァーにとってはお遊びですが、17歳の真剣に悩むエリオにとっては自分の「ビョーキ」を当てこする「辱め」「ひどい仕打ち」なのです。彼はそれほど自分のことがわからなくなっている。そしてオリヴァーの胸に顔を埋めながら(でしたっけ?)「I don't want you to go....(行かないで)」と絞り出すように呟くのです。

この「17歳」の告白を、性的混乱として受け取るのか、性的決定として受け取るのか、その選択をアイヴォリーは表向き、観客に委ねているように見えます。というのも、この年齢的な局面は『ムーンライト』(2016年)にも描かれていましたから。

『ムーンライト』はシャイロンという1人のゲイ男性の少年期、思春期、そして成年期の3部構成で描かれ、ティーネイジャーの第2部で描かれるシャイロンは同級生のケヴィンとドラッグをやりながら(これも海辺で)キスをし、ケヴィンから手淫を受けます。シャイロンはその優しいケヴィンとの思い出を胸に、以後、第3部で筋骨隆々のドラッグディラーとなってケヴィンと再会したその時まで、誰とも触れ合わず、誰とも抱き合いもせずに生きていたのです。

私たちは過去の何かから変化して大人になっていくのではありません。過去の何かは大人になってもいつも自分の中にあります。まるでマトリョーシュカ人形のように、過去の何かの上に新たな何かを作り上げ、それが以前の自分に覆い被さって大きくなっていくのです。シャイロンはゲイですが、ケヴィンはゲイではありません。大人になった2人には本来ならあの青い月明かりの海辺での、思春期の関係性は戻ってこないはずです。けれど、いまのシャイロンの筋骨隆々のあの肉体の下に、おどおどした十代のティーネイジャーのシャイロンも生きていて、同時にマイアミでダイナーのシェフとして働く様変わりしたケヴィンの中にもその皮膚の何層か下にあの海辺のケヴィンが生きていて、そのケヴィンはまるでマトリョーシュカの一番上から何個かの人形を脱ぎ捨てるようにして、逞しい今のシャイロンの下にいるひ弱なシャイロンを抱きしめるのです。そう、私たちは私たちの中に、今も17歳の自分を飼っている。

十代のそれらは性的混乱なのでしょうか? あるいはそれは思春期に起こりがちな性的未決定なままの性の(そしてその同義としての愛の)横溢だったのでしょうか? アイヴォリーがその判断を観客に委ねるふうに提示しているのは、私はズルいと思います。ここから例えば、「これはゲイ映画ではない」という言説が生まれてきます。「これはLGBTの話ではなく、もっと普遍的な愛の物語だ」という、お馴染みのあの御託です。

実際、3月初めの東京での『君の名前で〜』の試写会では、試写後に登壇した映画評論家らが「僕はこの作品を見て、LGBTを全く意識しませんでした。普通の恋愛映画と感じました」「ブロークバックマウンテンは気持ち悪かったけど、この映画は綺麗だったから観易かった」「この作品はLGBTの映画ではなく、ごく普通の恋人たちの作品。人間の機微を描いたエモーショナルな作品。(LGBTを)特別視している状況がもう違います」云々と話していた、らしい(ネット上で拾った伝聞情報です)。

それはどうなんでしょう? どうしてそこまで「ゲイでない」と言挙げするのでしょう? まるでそれを強調することが、より普遍性を持った褒め言葉であるかのように。

私はむしろ、「17歳」は「ゲイでもあるのだ」と捉える方が自然だと思っています。精液が爪先から頭のてっぺんにまで充満しているような気分の、そして知らないうちにそれが鼻血になってのべつまくなし漏れ出てしまうようなあの時代は、混乱とか未決定とかそういうものではなくむしろ、すべての(変てこりんさをも含んだ)可能性を持ち合わせた年齢だと見据える。そこでは友情すらも性的な何かなのです。そう捉えることこそがありのままの理解なのではないか? 社会的規範とか倫理観とか制約とか、そういうものに構築された意味を剥ぎ取ってみれば、それも「ゲイ」と呼ぶことに、何の躊躇があるのでしょう?

いま90歳のアイヴォリー自身に、そこまでの肯定感があるのかはわかりません。アイヴォリーの分身であるエリオの父親のあの長ゼリフは、自らはその肯定感を得る前に身を退いてしまった後悔とともに語られます。この映画自体、「未決定」で「混乱」するエリオの自己探索の、一夏の出来事のように(表向き)作られてはいるのですから。

自己探索──それは冒頭の、エリオが目を止めるオリヴァーの胸元の、ダヴィデの星、六芒星のペンダントによって最初に暗示されます。それは自らのアイデンティティの証です。そしてそのペンダントの向こうには胸毛の生えた大人の厚い胸があります。オリヴァーは知的で、自分が何者かを知っていて、しかも胸毛のある大人です。それらは今のエリオにはないものです。オリヴァーは到着した最初の日に疲れて眠りたくて夕食をパスするような、礼儀知らずの不遜なアメリカ人として描かれます。それもエリオが持ち合わせていないものです。なんだか気に食わないけれどとても気になる存在として、エリオはオリヴァーに憧れてゆく。「自己」をすでにアイデンティファイしている(と見える)24歳のオリヴァーに惹かれるのです。

そう、これはエリオにとっては自己探索の映画でもあります。けれど視点を変えれば、これは実は、オリヴァーにとってはとても苦しい言い訳の映画であることもわかってくるのです。

それを象徴するのが「Later(後で)」という彼の口癖の言葉です。

なぜか?

オリヴァーがエリオに「Grow up. I'll see you at midnight(大人になれ。今夜12時に会おう)」と告げたあの初夜のベッドで、この映画のタイトルにもなる重要な言葉、「Call me by your name, and I call you by mine(君の名前で僕を呼んで。僕は僕の名前で君を呼ぶ)」と提案したのが、エリオかオリヴァーか、どちらだったのか憶えていますか?

これを「2人で愛を交わし、お互いの中に自分を差し出した関係において、君は僕で、僕は君なのだ」というロマンティックな意味だと捉えることは可能でしょう。そしてエリオにとってはもちろんそうだった。エリオはそういう意味だと受け取ったのだと思います。けれどオリヴァーにとって、この呼称の問題はそんなに単純にロマンティックなものではないのです。

この呼称はオリヴァーからの提案です。そしてそのオリヴァーは、すでに自己探索を終えたクローゼットのゲイ男性なのです。

この映画の早い段階で、オリヴァーはエリオの危うい感情に気づいています。初夜の後でいみじくも告白したように彼はあのバレーボールのとき、半裸のエリオの肩を揉んで「リラックス!」と言ったときに、すでに彼に狙いをつけていたのでした。さらに2人で自転車で街に行って、第一次世界大戦のピアーヴェ川の戦いの戦勝碑のところでエリオに告白されようとしたとき、それが何かを聞く前に「そういうことは話してはいけない」とエリオを制したのです。さらにさらに、その後のエリオの「秘密の場所」への寄り道でキスをしたとき、それ以上のことを拒んで自分の脇腹の傷の化膿のことに話を逸らしました。これらは自制心の表れではありません。これらは、自制心を失ったらどうなるかを知っているクローゼットのゲイ男性の恐怖心です。クローゼットのゲイ男性として、彼はその種の決定をいつも「Later」と言って先送りにしてきたのです。

それらの伏線となるのが、ピアーヴェの直前のシーンの、エリオの母親の朗読による16世紀フランスの恋愛譚『エプタメロン』のストーリーです。ドイツ語版しか見つからなかったその本は、ルネサンス期に王族のマルグリット・ド・ナヴァルによって執筆された72篇の短編から成る物語で、母親はその中から王女と若きハンサムな騎士の物語を英語に訳しながら読み聞かせます。騎士と王女の2人は恋に落ちるのですが、まさにその友情ゆえに騎士は王女にそのことを持ち出して良いのかわからない。そして騎士は王女に問うのです。「Is it better to speak or to die? (話した方がいいか、死んだ方がいいか?)」と。エリオは母親に自分にはそんな質問をする勇気はないと言います。けれど横でそれを聞いていた父親は(ええ、あの父親です)エリオに「そんなことはないだろう」と後押しするのです。

ちなみにエリオの父親はエリオのオリヴァーに対する友情以上の感情を「母さんは知らない」と言うのですが、母親はもちろん知っています。すべての母親は、もちろん息子のそのことを知っているのです(笑)。

この母親による『エプタメロン』の朗読の力(to speak or to die=まるでシェイクスピアのセリフのような「話すべきか、死ぬべきか」の命題)で、その直後のエリオはあのピアーヴェの戦勝碑のところでオリヴァーに告白しようと勇気を振るうわけです。告白の決心とともに、カメラは一瞬、頭上の胸懐の十字架を見上げるエリオの視線をなぞるように映します。そうしてからオリヴァーに向き合うエリオに対し、ところがすでにその素振りを察知しているオリヴァーは「そういうことは話していけない」と制止するのです。また Later と言うかのように。

これは自制心ではなく恐怖心だと書きました。なぜか?

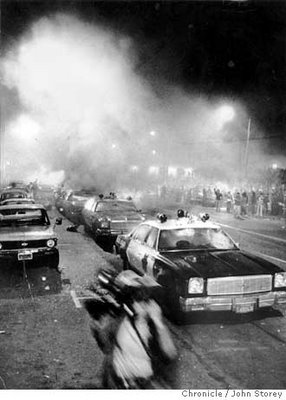

ここに繰り返し現れる「話す/話さない」という命題は、ゲイへの迫害の歴史を知っている者には極めて重要かつ明白なセンテンスを想起させるのです。それは先でも触れたオスカー・ワイルドの有名なフレーズ、「The love that dare not speak its name」です。「敢えてその名を言わぬ愛」──ワイルドは、ダグラス卿との男色関係を問われた1895年の裁判で自分たちの恋愛をそう形容し、結果、2年間の重労働刑に処せられたのでした(このことは結局、オスカー・ワイルドの名声を破壊し、彼は悲惨な晩年を送ることになるのです)。知的なオリヴァーがワイルドの人生の恐ろしい顛末を知らないはずがありません。しかも1983年は、北イタリアの別荘地でこそエイズの影はありませんが、オリヴァーのアメリカではすでにレーガン政権の下、エイズ禍の表面化と拡大と、それに伴う大々的なホモフォビア(同性愛嫌悪)が進行していました。ゲイであることはまさに「話すか、死ぬか」の二者択一でしかないほどの恐怖でした。彼がクローゼットである事実は、誰もがクローゼットに隠れていた時代を示唆しているにすぎません。「敢えてその名を言う」者とは、つまりクローゼットからカムアウトするゲイたちのことです。そしてあの時代、彼らはほぼ、「エイズ禍と闘う」という社会的な大義名分を盾としなければ敢えてその愛の名前など口にできなかったのです。

そう、「君の名前で僕を呼んで」と提案したのはオリヴァーです。それは実は「敢えてその名前を呼ばぬ愛」の方法なのです。相手の名前を呼べば、それが「同性愛」という名前のものだと知られてしまうからです。だから彼は自分の名前で相手の名前を代用させた……その底に流れているのは恐怖心なのです。エリオが母親から『エプタメロン』の話を聞かされたと話したときに、オリヴァーが、騎士が王女にその思いを話したのか話さなかったのか、その結果を妙に気にしたのもそのせいです。

ピアーヴェの戦勝碑のシーンから、エリオの心はオリヴァーに決めています。その時のエリオはいつの間にかオリヴァーのダヴィデの星のペンダントを自分のものにしています。自分のアイデンティティを選び取り、身に着けたのです。けれど肝心のオリヴァーがそこからビビり始める。だから「Trator! (裏切り者!)」と罵りたくもなるのです。なにせ、オリヴァーはエリオとの性的な場面ではまるで日常を転換するように普段は吸わないタバコを吸うのですから。あたかも酔わなければ性交できない弱虫のように。

ラストシーンに向かってまた『ブロークバック・マウンテン』が出てきます。ジャックが隠し持っていたエニスのシャツのように、エリオはオリヴァーが到着した初日に着ていた青いシャツも手に入れています。そしてとうとう帰米することになる前に、2人で旅行したベルガモでいっしょに緑濃い山に登るのです。そこには滝が流れてもいます。一心不乱にこの「ブロークバック・マウンテン」を駆け上がるエリオの後ろで、ところがオリヴァーは一瞬その足を止め、山と反対方向に向き直って遠くを見つめるのです。それが何を意味しているのか、そのとき彼が何を見ていたのか。もう言わなくてもわかりますよね。その年の冬、電話の向こうからオリヴァーはエリオに結婚することを告げます。彼女とはもう2年前から付き合っていたのだと。

そして最後の3分半の長回しがスタートします。エリオの顔には、彼が見つめている暖炉の炎の色が反射しています。それは赤く燃える彼の性愛の象徴です。その向こう、エリオの背後の窓の外には雪が降っています。そしてその雪とエリオの間に、ハヌカの食卓の支度をする家庭が介在しています。

この三層構造も、実は『ブロークバック』のラストシーンと呼応しています。時が経ち、老いたエニスのトレイラーハウスの中、そこにはエニスの性愛の象徴のブロークバック・マウンテンを写した絵葉書が貼ってありました。それが貼られているのはトレイラーハウスに置いたクローゼットの四角い扉でした。そしてクローゼットの横には窓があり、その窓からはうら寒い外の世界が見えていたのです。その三層構造。

エリオの見つめる炎、温かい室内、そして外の雪世界──アイヴォリーが提示したのは、『モーリス』で描けなかった肯定感だと最初に書きました。そのためにこの最後の三層構造は、『ブロークバック』のラストシーンの三層構造と1つだけ違っています。それは『ブロークバック』での「クローゼットの四角い扉」が、「温かい家庭」に置き換わっていることです。エニスの性愛を守ったのがクローゼットだったのに対し、エリオの性愛を守るのは家庭なのです。

『ブロークバック』のラストシーンは1983年の設定です。スタートは1963年でした。1963年からの20年間を引きずるエニスの破れなかった「クローゼット」。それをアイヴォリーはその同じ年の冬に「温かい家庭」に置き換えて、2017年からエリオを鼓舞しているのです。

****

註)まだ1回しかこの映画を観ていないので、記憶違いや細部に関して見逃している部分がいくつもあると思います。

例えば、半ばごろに登場するヘラクレイトスの『Cosmic Fragments』という本。これは福岡伸一さんも敷衍した「動的平衡」の考え方の土台である「万物は流転する」というテーゼの本です。「同じ川に2度と入ることはできない」という有名な譬え話に象徴されますが、これは私が持ち出した「マトリョーシュカ」の話と矛盾します。それはどう解決するのか、私にはまだわかりません。

もう1つ気になったのは、画面に何度か登場するハエです。あれは何なのでしょう? 確かエリオがオナニーをしようとするシーン、それと最後の長回しのシーンでもハエが映り込んでいました。あのハエに何か意味を持たせようとすると(いろんな可能性を考えて観ましたが、そのいずれも)変なことになります。その1つが迫り来るエイズ禍の影の象徴というものです。その読みは可能だけど、安易すぎるし表層的なホモフォビアにつながります。もしこのハエの映り込みが意図的ではないならば、あるいは意図的であったとしたらなおさらあれは無意味かつ有害ですので、事後の画像処理で消すべきじゃないかと強く思います。

あと、ヘーゲルの引用にどういう意味があるのかはまだ考えていません(笑)。